L’Ottica di Euclide contiene 62 proposizioni. Esse sono precedute da delle “definizioni” (hòroi) che però sono ben diverse da quelle degli Elementi, le quali fissano gli oggetti di cui si parla (“dicasi punto / retta / cerchio” etc..). Le “definizioni” dell’Ottica sono piuttosto delle “premesse” su come appunto si imposta lo studio della visione secondo il matematico ellenistico. Vediamole.

Premesse:

- Sia posto che le linee rette condotte fuori dall’occhio si muovano per un intervallo di grandi grandezze

[in realtà, la giusta traduzione è probabilmente “si estendano per distanze (angolari) reciproche molto diverse“, vedi Silvio M. Medaglia-Lucio Russo, Sulla prima “definizione” dell’Ottica di Euclide , in “Bollettino dei Classici”, Accademia dei Lincei, 16 (1995), pp. 41-54, ndr] - E che la figura compresa dai raggi visivi sia un cono che ha il vertice nell’occhio e la base sui contorni delle cose viste.

- E che siano viste quelle cose sulle quali incidono i raggi visivi, e non sia visto ciò su cui non incidono i raggi visivi.

- E che ciò che è visto sotto un angolo maggiore appaia maggiore, quello sotto un angolo minore appaia minore, e uguale ciò che è visto sotto angoli uguali.

- E che ciò che è visto da raggi più alti appaia più alto, quello da raggi più bassi più basso.

- E che similmente ciò che è visto da raggi più a destra appaia più a destra, quello da raggi più a sinistra più a sinistra

- E che ciò che è visto sotto più angoli appaia con maggiore precisione.

(Da Tutte le opere, Euclide; introduzione, traduzione, note e apparati di Fabio Acerbi. Milano, Bompiani il pensiero occidentale, 2007.)

_____________________________________________________

Abbiamo visto il testo originale greco, riconoscendo alcuni termini, quali “linee”, “occhio”, “vista”, “condurre”, “cono”, “angolo”, “raggio”…

Vi ho poi fatto riflettere sul fatto che al tempo dei greci non vi fosse una distinzione tra il ruolo del matematico, del fisico o dell’ingegnere: la matematica (ciò che si può studiare, ciò che si può apprendere) comprendeva tantissime materie di studio (tutte quelle in cui, da un problema più o meno concreto, si cercava di ricavare una legge sempre valida, dati certi presupposti). Insomma non esistevano solo “teoremi” di aritmetica o di geometria, ma anche di astronomia, idrostatica, musica, ottica, meccanica….

Si veda, a tal proposito, il paragrafo 2.3 del contributo del prof. Franco Ghione: ghione ottica (pdf)

Riguardo la premessa (o definizione) 7, mi avete giustamente chiesto: che vuol dire? Effettivamente Euclide lascia gli argomenti più spinosi sempre all’ultimo posto (ricordate il quinto postulato?)… Che vuol dire “cose viste sotto più raggi“? Una volta capito il concetto di grandezza apparente (misurata dall’angolo visivo che formano i contorni dell’oggetto visto con il nostro occhio) vi è evidentemente anche il concetto di nitidezza. Posso vedere una montagna e una penna sotto lo stesso angolo, e gudicarle della stessa grandezza apparente, ma certamente della penna vedrò più dettagli, e della montagna meno. Inoltre un oggetto al centro della mia visuale sarà visto più nitidamente che uno posto alla periferia del mio campo visivo.

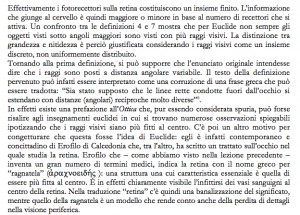

Ciò dipende da come è fatto strutturalmente e fisiologicamente il nostro occhio. Qui un estratto sempre del contributo del prof. Ghione, qualora non l’aveste ancora scaricato……..

Nello spiegarvi che i raggi visivi (in realtà i fotoricettori della retina) del nostro occhio sono un insieme discreto, mi sono imbattuta nella profonda e fondamentale distinzione tra quantità numerabili e continue. Ma su questo importantissimo e non banale concetto potremmo fare una lezione specifica..